Le nouveau gouvernement Arizona nous promet une législature d’austérité budgétaire. Il rappelle les économies à engager pour respecter le cadre budgétaire européen qui se situent, d’après la Commission européenne, entre 22 et 30 milliards pour les 5 prochaines années. Entre 4,5 et 6 milliards par an, donc. Selon les tableaux budgétaires accompagnant l'accord de coalition, 23,3 milliards d'euros seront économisés durant cette législature. Une grande partie de cette somme sera trouvée en réduisant les dépenses sociales (7,9 milliards) et le budget des services publics (5,2 milliards). Des nouvelles recettes sont envisagées pour 2,3 milliards, tandis que le gouvernement table sur des « effets retour » d’investissements à hauteur de 7,9 milliards.

Un poste budgétaire, quasiment le seul, va pourtant continuer à augmenter en flèche : celui des dépenses militaires. Une augmentation qui se fera donc au détriment d’autres services publics, pourtant essentiels à la sécurité quotidienne des citoyennes et des citoyens belges et à celle de la planète. Des dépenses qui vont augmenter l’instabilité et l’insécurité internationales.

Ainsi, l’état des dépenses publiques et le déficit jugé excessif de la Belgique justifient la dégressivité des allocations de chômage, le plafonnement des aides sociales, la non-indexation du budget des soins de santé, la « flexibilisation » accrue du marché du travail, les aménagements des fins de carrière et des niveaux de pension, les économies drastiques dans la politique d’accueil des demandeurs et demandeuses d’asile, le rabotement d’un quart du budget de la coopération au développement, l’inexistence d’une politique d’adaptation et d’atténuation au dérèglement climatique, etc.

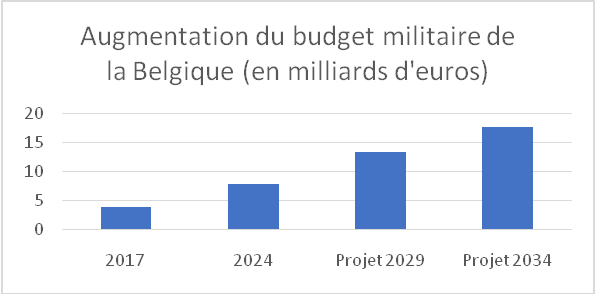

Mais malgré l’état dénoncé des dépenses publiques, et malgré la violence des réponses envisagées par l’Arizona pour y remédier, le gouvernement prévoit d’augmenter le budget militaire de 4,5 milliards d'euros (calculé sur la base du PIB 2024 de la Belgique, soit 2% de 622 milliards d'euros).

La « défense » n’est pas une « variable d’ajustement budgétaire »

Les chiffres de l’OTAN nous rappellent que les dépenses militaires de la Belgique grimpent en flèche sans discontinuer depuis 2015. La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la crise énergétique qui a suivi n’ont absolument pas freiné les ardeurs militaristes de nos représentant.e.s politiques.

En 2014, alors qu’il était le Premier ministre d’un gouvernement en affaires courantes, Elio Di Rupo s’est engagé auprès de l’OTAN à ce que la Belgique consacre 2% de son PIB aux dépenses militaires. 20% de ces dépenses devant obligatoirement être alloués à l’achat de matériel de guerre. À ce moment, la Belgique consacrait un peu plus d’1% de son PIB à la « défense ».

Sous le gouvernement de Charles Michel, le budget militaire de la Belgique a été largement augmenté. Un ensemble d’achats militaires a été décidé et coulé dans une « loi de programmation militaire ». Le gouvernement contracte alors pour 9,2 milliards d’euros d’achat de matériels. Parmi ceux-ci, 34 avions chasseurs-bombardiers F35 à capacité d’emport nucléaire, pour un montant de plus de 4 milliards d’euros.

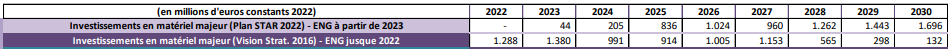

Le gouvernement d’Alexander De Croo n’est pas en reste puisqu’il décide, en juin 2022, de baliser l'accroissement du budget de l’armée belge à 1,54% du PIB à l'horizon 2030. Cela signifie une augmentation d’environ 2,5 milliards d’euros supplémentaires. Dans cette augmentation du budget militaire décidée par le gouvernement De Croo, de nouveaux investissements sont entérinés comme « actualisation de la loi de programmation militaire », pour 10,2 milliards d’euros ! Toutes ces décisions pèseront sur les dépenses publiques du prochain gouvernement, comme le montre le tableau suivant[1].

Le gouvernement Arizona entend prolonger et accentuer l’escalade. Il veut atteindre les 2% du PIB consacrés aux dépenses militaires d’ici la fin de la législature. Si l’on considère modestement une croissance économique d’1,2%, cela correspond à une nouvelle augmentation de 5,5 à 6 milliards d’euros (pour atteindre 13,7 milliards) en 2029 ! Le gouvernement annonce également vouloir pérenniser cette trajectoire après cette législature en engageant la Belgique à consacrer 2,5% du PIB national dans les dépenses militaires en 2034. Le budget de l’armée atteindrait alors plus de 18 milliards d’euros.

Entre-temps, le ministre de la Défense Theo Francken plaide (manifestement soutenu par les autres membres du gouvernement) pour que le budget militaire atteigne 2 % dès cette année ! Ce projet ferait donc grimper le plan d'investissement militaire à 17,2 milliards durant cette législature. Comme l’a déclaré le ministre du Budget Van Peteghem, cela nécessitera des « efforts supplémentaires ». Ceci étant, le plan « ReArm Europe » annoncé par la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen en mars 2025 prévoit une « clause de sauvegarde nationale » budgétaire qui exclurait les dépenses militaires supplémentaires des règles budgétaires européennes. Selon ce plan, 650 milliards d'euros pourraient être libérés dans les années à venir si chaque pays augmentait ses dépenses militaires d’1,5 % du PIB. Ce plan prévoit également 150 milliards d'euros de prêts pour les achats de matériel militaire.

La « norme OTAN » : Attrape-moi si tu peux

Dix ans nous séparent de l’engagement pris par le gouvernement Di Rupo de consacrer 2% aux dépenses militaires. Période durant laquelle cet « objectif » des 2% a été maintes fois sermonné, en Belgique et au niveau de l’OTAN. Sans aucune précision sur les raisons qui ont poussé à fixer un tel niveau, sinon la « menace russe ».

La guerre en Ukraine a accéléré le processus. Alors que 7 pays membres de l’OTAN atteignaient effectivement la « norme OTAN » des 2% en 2022, ils sont 23 en 2024.

Notons que le fait de présenter les enjeux sous forme de pourcentage du PIB est trompeur. S’il permet de dire aux défenseurs d’une militarisation plus poussée que « seuls 3 pays de l’OTAN font pire que la Belgique », le niveau du budget militaire de notre pays (7,9 milliards d’euros actuellement) le situe exactement au milieu de l’ensemble des membres (15e sur 31). Si l’on prend les dépenses militaires par habitant (585$/hab en 2024, chiffres OTAN), la Belgique se classe même à la 14e place.

Maintenant que l’objectif des 2% est atteint par la grande majorité des pays membres de l’OTAN (et en passe de l’être pour la presque totalité des autres), le « norme » des 2% devient explicitement toute relative. Ainsi, les récentes déclarations du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, soulignent la volonté de proposer de relever cette « norme » lors du prochain sommet de l’OTAN, en juin 2025 à La Haye. Le nouvel objectif proposé laisse sans voix : 3,6%. De son côté, Donald Trump a déclaré le 07 janvier 2025, que les pays membres de l'OTAN devaient accroître leurs budgets de défense à 5% de leur PIB !

On le voit, cette « norme OTAN » est une chimère qui continuera inexorablement de nous échapper dès qu’on s’en approchera. C’est un trou noir duquel il est urgent de sortir.

Les dépenses militaires plus importantes qu’une sécurité sociale optimale ? Pour acheter quoi ?

Comme signalé plus haut, la Belgique s’est engagée à allouer 20% de son budget militaire aux achats de matériel de guerre. Le gouvernement Arizona présente sa liste de course. Et elle fait froid dans le dos : F35 supplémentaires, système de défense anti-aérienne, avions de transport supplémentaires, armement et extension de la flotte de drones, flotte d’hélicoptères opérationnelle, troisième frégate ou encore renforcement de la brigade motorisée (et la création, à terme, d’une deuxième brigade complète).

Le cercle vicieux de la militarisation

Lorsqu’un pays ou une alliance militaire accumule les moyens militaires pour augmenter son sentiment subjectif de sécurité et projeter sa puissance sur la scène internationale, elle diminue mécaniquement la sécurité de tous ses voisins : c’est ce que l’on appelle le dilemme de sécurité.

En accumulant de la puissance pour (officiellement, voir plus loin) dissuader toute agression potentielle, le risque est grand que les mesures prises par les uns provoquent des contre-mesures chez les autres, avec pour résultat qu’un supplément de puissance s’avère finalement contre-productif, diminue notre sentiment subjectif de sécurité et justifie de nouvelles dépenses militaires. Le serpent qui se mord la queue. Un cercle sans fin.

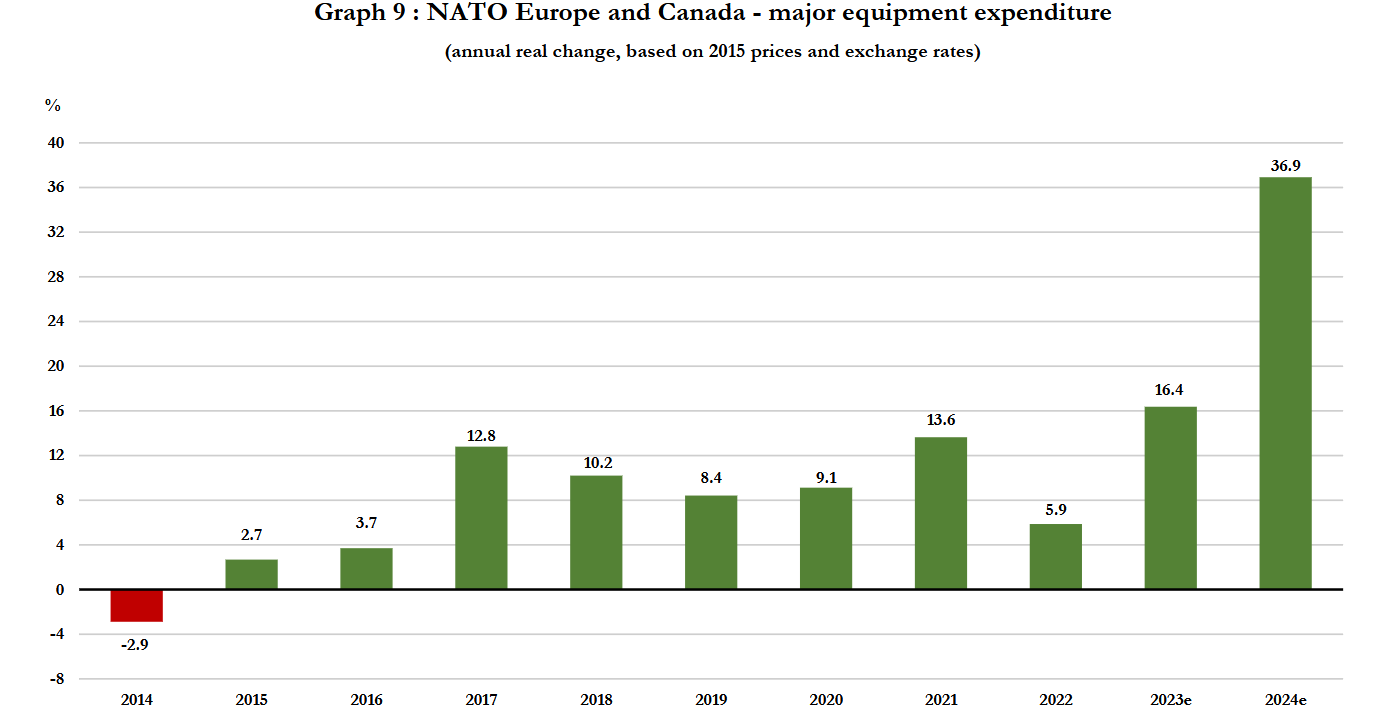

Il faut pourtant prendre conscience que l’Europe est déjà surarmée. Ainsi, d’après le SIPRI, les importations d'armes par les États européens membres de l'OTAN ont plus que doublé au cours de la période 2020-2024 par rapport à la période 2015-2019 (+105%). L'OTAN rappelle de son côté que les achats d'équipements militaires ont augmenté de 36,9 % en 2024.

Source : https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2024/6/pdf/240617-def-exp-2024-en.pdf

Les États européens membres de l’OTAN disposent déjà, depuis longtemps, de capacités militaires très importantes comparativement à celles de la Russie, pourtant présentée comme la cause principale de la « nécessité » de prolonger l’augmentation des dépenses militaires. La valeur des dépenses militaires des États membres européens de l’OTAN s’élèvent à 476 milliards USD en 2024. Si l’on y ajoute les montants alloués par les Etats-Unis et le Canada, cette valeur atteint 1474 milliards USD.

De son côté, le budget militaire russe pour 2024 est de 123 milliards USD. Un budget, par contre, qui augmente en flèche ces dernières années. Raison supplémentaire pour nous pousser vers une politique de détente, basée sur le principe manifestement observable que la sécurité ne peut être recherchée aux dépens des autres.

S’opposer à cette augmentation perpétuelle et exponentielle des dépenses militaires ne relève pas de la naïveté. La naïveté, justement, est peut-être à chercher dans la conviction partagée par beaucoup que ces dépenses militaires sont un moyen de remédier à la brutalité du monde sur les court, moyen et long termes. Que du contraire. Si c’est effectivement la sécurité qui est recherchée, il serait beaucoup plus efficace, démesurément moins couteux et climatiquement extrêmement plus positif, de s’engager progressivement mais dès maintenant pour un monde où le niveau d’armement soit maintenu le plus bas possible. Ce qui ne peut être fait qu’en réinvestissant sans arrière-pensée les enceintes multilatérales.

Or, tous les mécanismes de résolution non-violente des conflits sont passés sous silence, raillés ou torpillés. « La diplomatie, ça ne marche pas », « on ne peut pas parler avec ce tortionnaire », etc. Il est évident, pourtant, que le sous-investissement chronique, politique et économique, des structures de résolution non-violente des conflits ne permet pas de rendre justice à toutes ses potentialités pour la résolution pérenne des situations de tensions et de conflits. Une nécessité, pourtant, si l’on veut prendre à bras le corps, les problématiques mondiales urgentes, au premier rang desquelles le dérèglement climatique ou la menace nucléaire.

En attendant, il n’y aura pas de miracle : l’augmentation des dépenses militaires, intrinsèquement insécurisante, se fera nécessairement au détriment des mécanismes qui assurent réellement la sécurité des individus et de la planète, et continuera d’éloigner les différents Etats de la planète que les crises multiples que nous vivons ces dernières années commandent pourtant de rapprocher.

Les moyens militaires pour la « défense de la prospérité »

Il y a d'abord eu la « menace soviétique », puis l'instabilité dans les anciens États communistes, avant le terrorisme transnational (et une « guerre contre la terreur » qui a augmenté l’insécurité partout où elle s’est déployée) et, aujourd’hui, les « rivaux systémiques » russe et chinois. Les cibles principales des discours accompagnant les augmentations des dépenses militaires varient avec le temps. Les objectifs stratégiques et la politique militaires de la Belgique ou de l’OTAN s’inscrivent, elles, dans une continuité qui doit être dénoncée. Leur analyse souligne en effet une tout autre réalité que celle dépeinte dans le discours : à la lecture de ces documents, le premier objectif de l’armée est de défendre « notre prospérité et notre mode de vie ».

Le plan « STAR » (2022), adopté par le gouvernement De Croo, présente la vision stratégique de l’armée belge jusqu’en 2030. Le premier titre du premier chapitre de ce plan est intitulé « La stabilité et la prospérité économiques » et souligne que « notre développement économique et notre prospérité dépendent de notre environnement direct et de notre capacité à opérer dans un contexte prévisible. » Or, « Il est probable que les prochaines années se caractérisent par un déplacement du pouvoir économique vers l'Asie, avec des conséquences majeures pour l'équilibre du pouvoir politique et militaire, ainsi que pour les investissements directs étrangers de la Belgique. […] L'architecture économique et commerciale ouverte et mondialisée de la Belgique rend le pays vulnérable à ces politiques. »

Le concept stratégique de l’OTAN (Madrid – 2022) ne dit pas autre chose quand il rappelle que « L’OTAN est […] garante de la paix, de la liberté et de la prospérité de nos pays » et que les alliés continueront « de s’inscrire dans une perspective globale » alors que « des compétiteurs stratégiques[2] testent notre résilience et tentent d’abuser de l’ouverture et de l’interconnexion de nos pays ».

La place centrale et de plus en plus grande de cette « défense de la prospérité » dans les documents stratégiques de nos pays doit rappeler la conflictualité grandissante de la compétition internationale, ne fût-ce qu’au regard de la raréfaction des ressources stratégiques vitales pour le fonctionnement de nos économies et pour le soutien de la croissance. Elle doit nous inquiéter sur l’insécurité et l’instabilité qu’elle prépare. Elle doit être débattue publiquement et démocratiquement, pour que chacune et chacun puisse avoir l’occasion de s’opposer à la réalité de l’utilisation de nos forces armées dans le monde.

« Une nouvelle culture de la sécurité »

La militarisation prévue par l'accord de coalition ne se limite pas au financement de l'armée ou au renforcement de la base industrielle de « défense ». Sans doute pour convaincre la population belge que des milliards vont à nouveau être injectés dans l'armée belge alors qu'un minimum de 16 milliards d'euros seront prélevés sur l’ensemble des postes essentiels à la réelle sécurité, le nouveau gouvernement entend développer « une approche pansociétale », pour sensibiliser « l’ensemble de la société à une nouvelle culture de la sécurité » et ceci « afin d’améliorer la perception qu’a le public de la sécurité et de la défense ». Pour ce faire, le gouvernement Arizona entend renforcer « la formation Sécurité et Défense prévue dans l’enseignement » et l’élargir « en prévoyant notamment un nombre suffisant de formateurs » et en nommant « un référent militaire chargé d’expliquer dans les écoles ce que fait la Défense et comment elle contribue à la paix internationale et à notre sécurité ». Un projet d’endoctrinement qui touche directement notre système éducatif, qui vise pourtant un projet d’émancipation, fondé sur la démocratie et les droits humains.

Pour renforcer encore davantage l'ancrage sociétal de l'armée, le gouvernement Arizona prévoit également la possibilité d'effectuer un service militaire volontaire de 12 mois en vue du développement d'une « réserve opérationnelle, bien entraînée et disponible […] évoluant vers un système de personnel militaire à temps plein et à temps partiel ». Cela devrait se faire en concertation avec les secteurs privé, public et universitaire, en termes de « formation, de stage et de recherche » afin d’aider tous ces secteurs « à assumer la charge de la mise en place d’un cadre de réserve performant ».

[1] Celui-ci est extrait du « Plan STAR » de l’armée belge. Il montre que les investissements contractés par le gouvernement Michel (mauve foncé) et les investissements contractés par le gouvernement De Croo (mauve clair) continueront tous deux a être remboursés tout au long de cette législature et au-delà.

[2] La notion de « compétiteur stratégique » est introduite dans le discours de l’OTAN par le concept stratégique de 2022. Il y est répété à 4 reprises. La « compétition stratégique » ou la « compétition géopolitique » est mentionnée à 5 reprises (sur un document de seulement 14 pages)

Autres textes de Plateforme ‘Stop Militarisation’ sur le site du CSO